すこし間が空いてしまいました。前回制作していた耳つき手さげカバンの制作に少々変更点などがあり、ようやく完成することができました。

前回までの制作過程はこちらです。

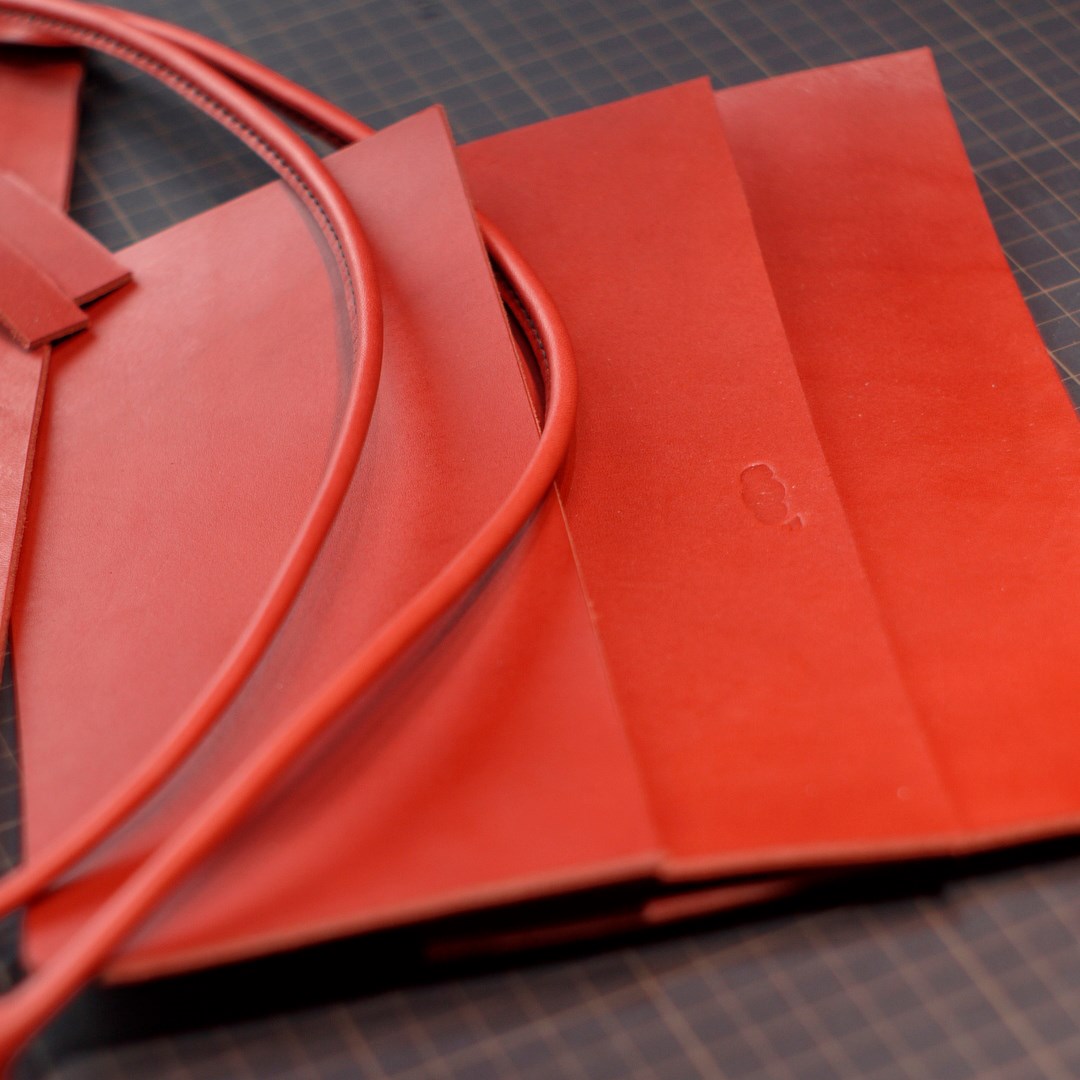

パーツの切り直し

耳つき肩かけカバンの別バージョンとなる手さげカバンですが、マチのつくりかたを大いに変更することにしました。その為設計しなおしてパーツを切り出します。これから制作しながら軌道修正していく事になります…。

パーツを組み上げる前に磨ける部分は手磨きしておきます。コバ(革の断面)はすべてやすり掛けとヘチマ磨きを繰り返して少しずつ綺麗に磨いていきます。

あっという間に…と言う感じですが、耳つきたる『耳』を縫い付けた側面パーツも準備完了です。

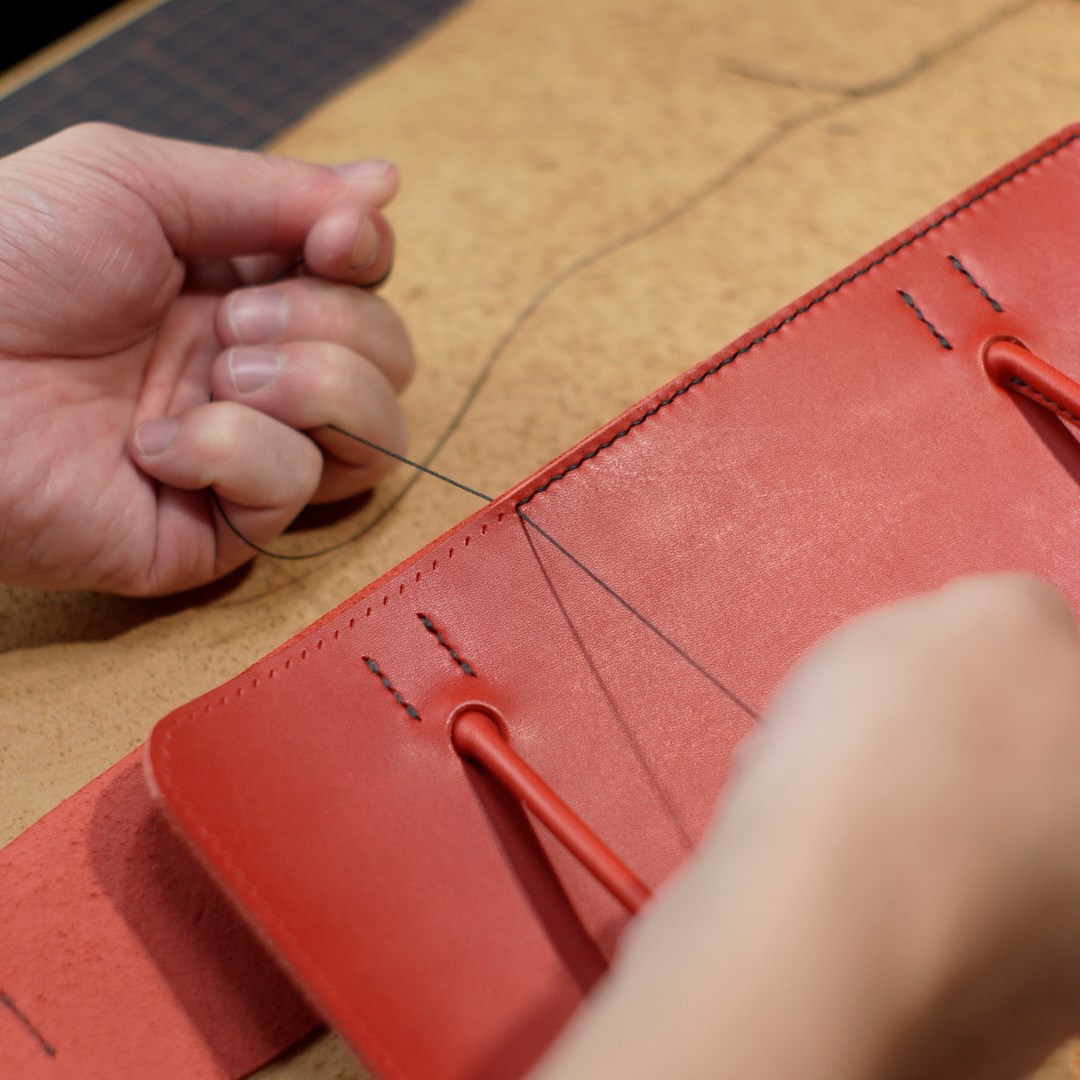

手縫い開始

パーツの下準備が完了しましたので、黒の蝋引きしたラミー糸で手縫いしていきます。細くてシンプルな持手は付根の部分もシンプルに。先に縫い付けておきます。持手が付いたら本体部分を手縫いします。

四角い箱のような本体が出来上がっていきます。耳つき肩かけカバンとの大きな違いは、しっかりと自立する底パーツの有無です。メインで『手さげ』カバンとして使用するため、自立することが重要と判断しました。

縫い上がりましたので、しっかりとコバ磨きです。革と革の合わせ目はきちんと目打ちしても若干のずれが生じますので、革包丁で平らに均してからコバ磨きしていきます。コバ磨きが終わったら後はかぶせ蓋を付けるのみとなります。

真っ赤な耳つき手さげカバンの完成

シンプルな手さげカバンが完成しました。かぶせ蓋には金具はありません。かばんの下部の方から立ち上がる持手を持つことが、蓋を留めておくことになります。しっかりと蓋が閉じられるのが、カバンの最低限の当たり前な気もしますが、、こんなカバンがあっても良いじゃないかと思わせてくれます。しっかりとコシのある植物タンニン鞣しのイタリア革だからこそ可能な形でもあります。

耳には耳つき肩かけカバンでおなじみのショルダーベルトを通すことも可能です。

大きさは耳つき肩かけカバンと全く同じです。横長のコンパクトな手さげカバンになります。必要最低限のモノだけ入れて使うことになります。

コメントを残す